平粮台古城遗址(二)

2010年09月21日 作者:佚名 信息来源:本站原创 点击:次

在这里发掘了城门,门道两侧有土坯垒砌的门卫房,城门下面埋有倒“品”字形的陶排水管道,科学地解决了城内污水排泄问题,这是目前世界考古中发现的最早的陶排水管道。由于它的发现,把我国市政建设历史提前了2000多年。1984年此件文物曾参加美国新奥尔良“人与水”国际博览会,受到有关专家赞誉。

|

|

|

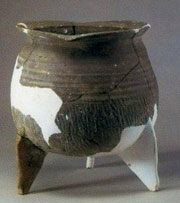

在城内东南部,发现了三排用土坯垒砌的龙山文化时期的高台建筑,在台上用土坯垒墙建房。另外,还有陶窑三座。在大量出土文物中,有石斧、石锛、石网坠、石箭头、陶罐、陶壶、陶碗、陶盆,还残留着烧过的木炭和未完全燃烧的树枝、烧烤过的动物骨骼,经碳—14测定,古城当建于4600年前。而在古城的下面还叠压着大汶口文化层。考古工作者对大量的出土文物结合历史文献进行了分析考证,一致认定平粮台古城遗址和太昊故墟宛丘是一个地方。至此“陈为太昊之墟”、“炎帝神农初都陈”等历史文献记载,得到了证实。

2007年5月,在平粮台古城遗址发现了一枚半圆形黑衣陶纺轮,一个既像象形文字又像图案的刻画符号清晰可见。这枚陶片经专家考证后,认为其上图案是八卦中的一个文字符号离卦。这是比甲骨文更早的字符。

据平粮台古城博物馆馆长张志华介绍,陶纺轮是古代妇女纺线常用的工具,这枚陶纺轮呈半圆形,直径为4.7厘米,孔径为0.5厘米,厚为1.1厘米,字符阴刻在上面。后经清华大学教授李学勤以及有关专家辨识、研究,确定其为龙山时期的文物,距今4500多年,上面的图案是龙山文化时期八卦中的一个文字符号离卦。李学勤教授认为,这是一个重大发现,平粮台曾是史书记载的“太昊之墟”,这里发现带有字符的陶纺轮,表明这一地区确是中华文明最早的发祥地之一。

平粮台古城遗址发现的陶纺轮上的刻画符号,是目前我国古文字学界发现的最早的文字符号,比甲骨文要早1500多年。